2021年11月

真空管5球スーパーヘテロダインラジオの製作

戻る

「真空管ラジオ」と言えば、映画やテレビドラマ等での終戦を伝える場面を連想する。

戦前は、まだまだ「一家に一台」までは普及しておらず、広場などで大勢がラジオを取り囲む場面設定が多い。

性能は悪く、雑音も多くて何が話されているのかよく解らなかった人も多かったと聞く。

戦後、中間周波数変換回路によって性能がアップした「スーパー(ヘテロダイン方式)ラジオ」が、

ナショナルを始めとする家電メーカーからリリースされ「テレビ時代」前の「ラジオ時代」が進歩しつつあった。

ラジオはお金持ちの家に鎮座する高級家電から一般家電になっていったが、まだまだ高価(当時一万円以上)であり

若いサラリーマンの1か月分の給料より高価であった。

真空管はダルマ型の大型の「ST管」が使われていてケースは木製、トランスもスピーカーも大きく全体に重くかった。

1960年代になって真空管は小型の「MT管」になり、さらにトランスレス、ケースのプラスチック化によって安価になり

小型軽量化も進んでラジオは購入しやすくなり普及が進んだが、真空管ラジオが進歩するのと同時に

真空管に代わるトランジスが開発され、小型軽量・電池式で持ち運びに便利のトランジスターラジオに世代交代した。

ちなみに真空管ラジオの時代は終焉を迎えることになるが、ブラウン管式のテレビはまだまだ真空管を使用していた。

せっかくレコードプレーヤーが進歩した頃、CDプレーヤーが登場

せっかくオープンリールテープデッキが進歩した頃、カセットデッキが登場

せっかくガソリンエンジン自動車が進歩した頃、電気自動車が登場

ちなみに、せっかく蒸気機関車が進歩した頃、ヂーゼル機関車に交代していく。

SL列車が愛好家がいて今も走るように、真空管ラジオにも愛好家がいて今も市場で取引されている。

秋葉原の電気街に行けば古いお店に(もちろん)中古のラジオが一部のマニアの為に売られていたが、

今は、インターネットで個人が家に眠っていたラジオを、通販やオークションで売買している。

古い部品を交換したりして使える状態にした「整備品」もあれば、中が埃だらけの「未整備品」まで色々ある。

当時貴重品だった真空管ラジオは使わなくなった後も捨てられずに保管していた人が意外と多い様で、

実はそれほどレアではないので希少な骨董品のような異常な付加価値がついた価格にはなっていない。

私も数年前に1956年製と1958年製のナショナルの整備されたラジオを2万〜3万で購入した。

使えない状態のものなら数千円で取引されている。

今回、真空管ラジオを組み立てて見たくなり(プラモデルの組み立てと同じ気持ち)

既製品を解体をして一部の部品を新品に交換し、回路図を添付したキットを購入した。

ヤフーオークションで9000円で落札、送料1050円。少々高かったかなという気もしている。

以下は、その組み立て過程の記録である。

届いた部品と回路図。スピーカーは手製のダンボール箱に納められていた。

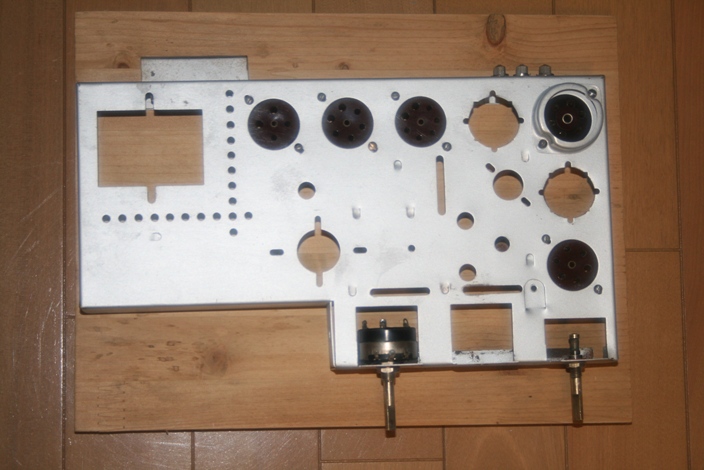

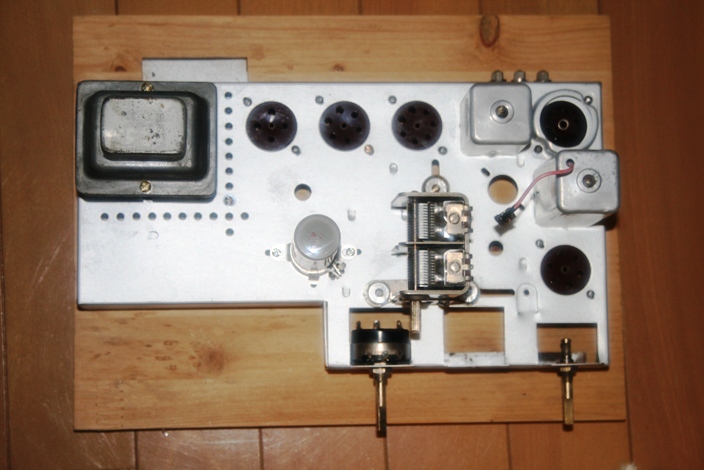

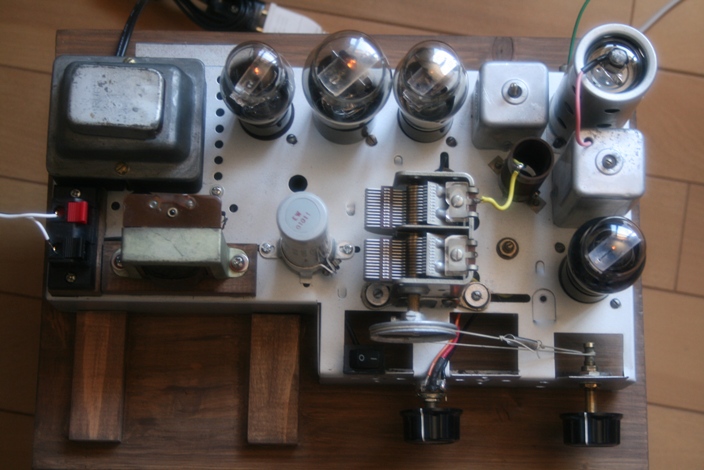

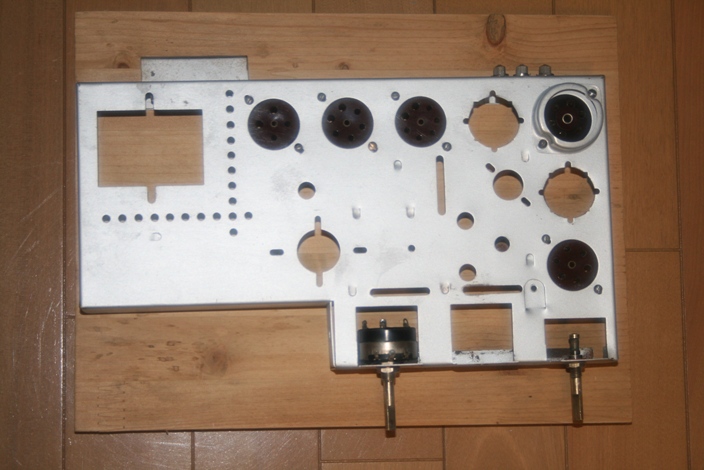

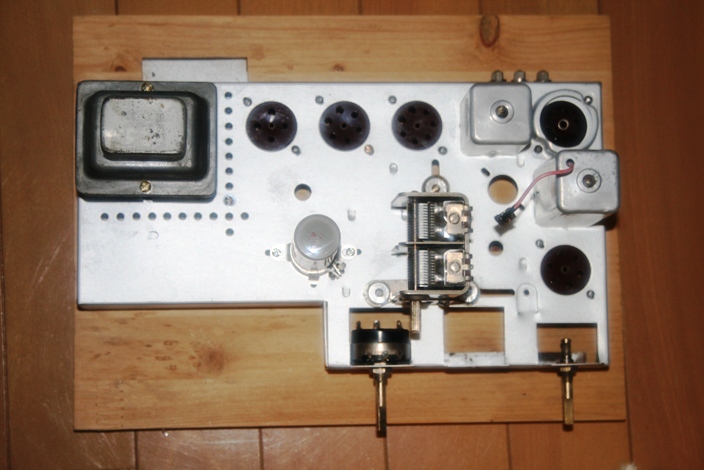

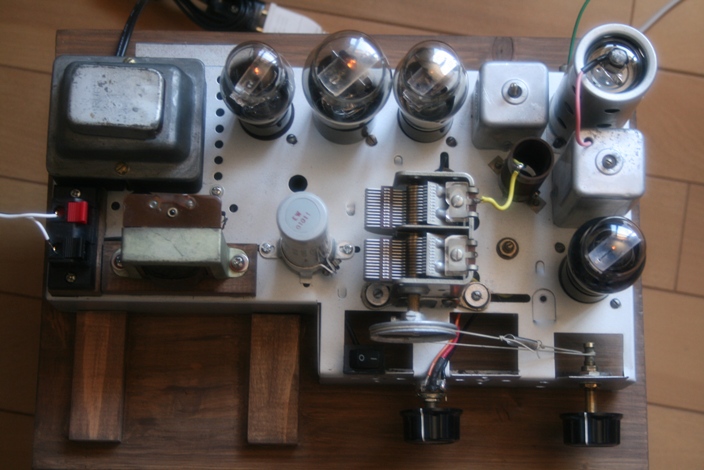

いよいよ組立開始。組み立てる順番は自分で決める。まずはシャーシに固定するものから。

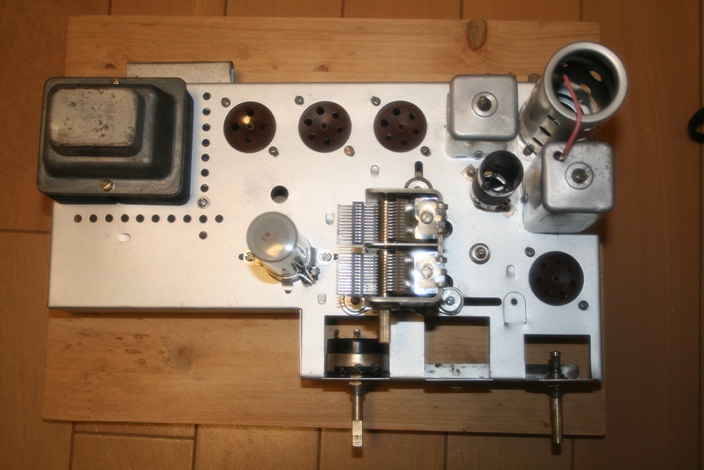

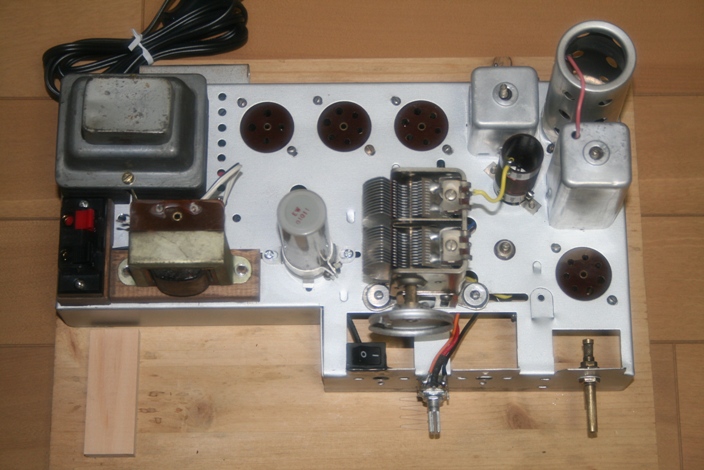

配線開始。はんだごての出番。視力が弱まり、この作業も大変になった。

スイッチとボリュームが不良品だったので交換。

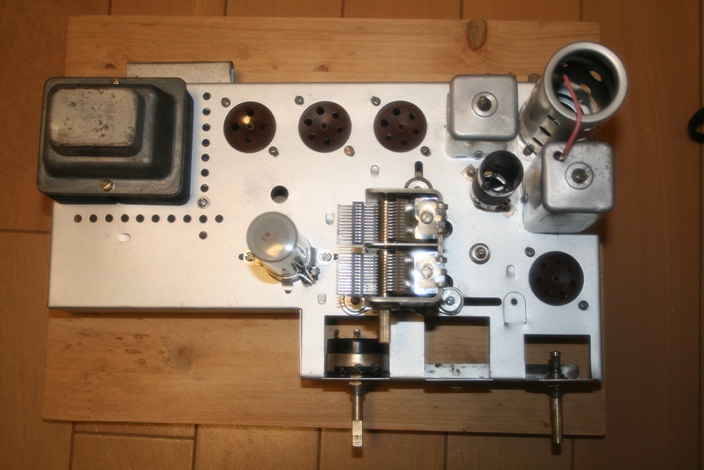

出力トランスとSPケーブルソケットをシャーシ上にカスタマイズしています。

バリコンとつまみを繋ぐ糸は、まだ張っていませんが、真空管をソケットに差し込んで

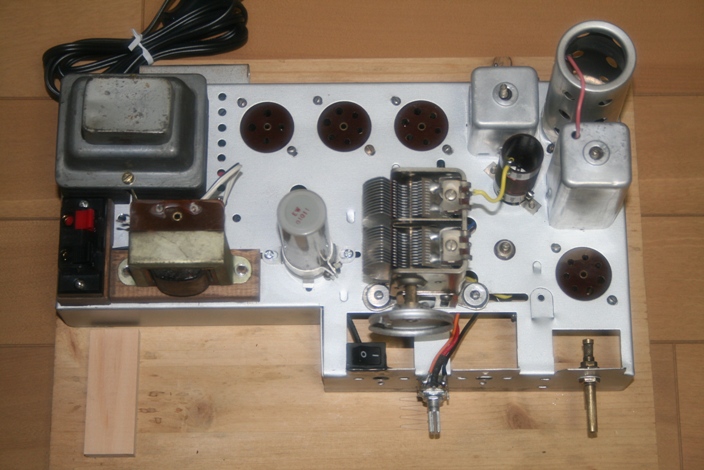

とりあえず組み立て終了。

配線のチェックをしてスイッチオン!

はたして、予想はしていたけど鳴りません。真空管のヒーターは点っています。しかし嫌な臭がしてきました。

原因はまだ特定できませんが、部品不良、結線不良、アース不良、配線ミス、色々考えられます。

さてこれから鳴るようになるまで点検・部品交換・配線変更等をしていきます。

FortranやC言語でプログラムを組んでいた時みたいに一旦完成させた後が大変です。

不良個所が見つかるまで長期戦になるでしょう。急ぐ必要ありませんのでゆっくりやります。

今回使用した真空管の回路は5球スーパーラジオとしては最も普及した一般的なものですが

今回購入した部品と回路図は一部変更してあり、それが影響しているかどうかも点検します。

古いトランスは銅線が頼りない感じでした。B電圧に対するアース線が無かったので

真空管ヒーター用の6.3Vに対するアース線を利用して共用にしましたが不安が残っています。

IFTも状態が良くなかったし、電源回路のケミコンも古いままでした。

いっその事、コンデンサーと抵抗も新品に交換した方が良いかも知れません。

真空管が大丈夫かどうかは動いているラジオの真空管と交換して確かめてみようと思います。

ちなみに一般的な回路図は下のものです。

原因究明の道のり

①電源トランスの接続を解き、出力を点検。→ 問題なし。

②シャーシ内の回路の点検・配線不良の点検。→ 問題なし。

③真空管を同種の現役真空管と交換してみる。→ 変化なし。

④回路を改良し、一部に新たな部品を加えてみる。→ 変化なし。

⑤怪しいと思われる部品を取り外し抵抗値などを点検する。→ 問題なし。

⑥電源を入れたままで、各部の電圧を測定してみる。

→ 検波と増幅を行う複合管のプレート電圧が0vである事を発見。

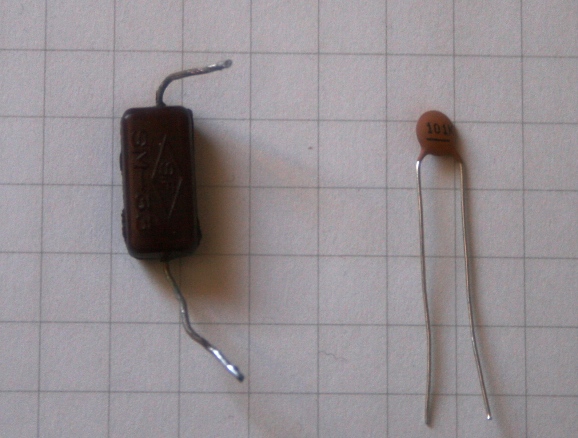

⑦プレートに取り付けてある高周波パス用のコンデンサーを取り外し点検すると。

→ なんとコンデンサーが内部でショートしている事が判明。

⑧買い置きの新しいコンデンサーに交換する。→ 結果、問題なく受信しSPが鳴りました。

やれやれです。

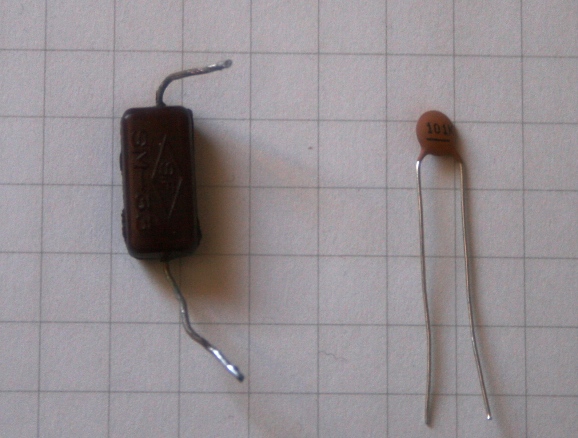

交換した部品。

左の部品を右の部品に。

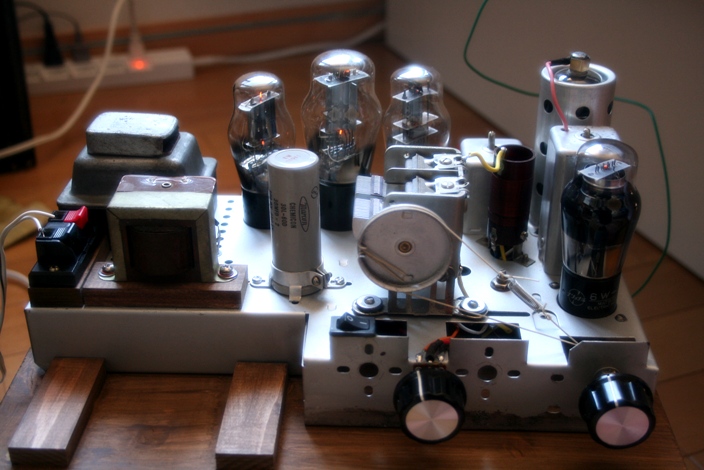

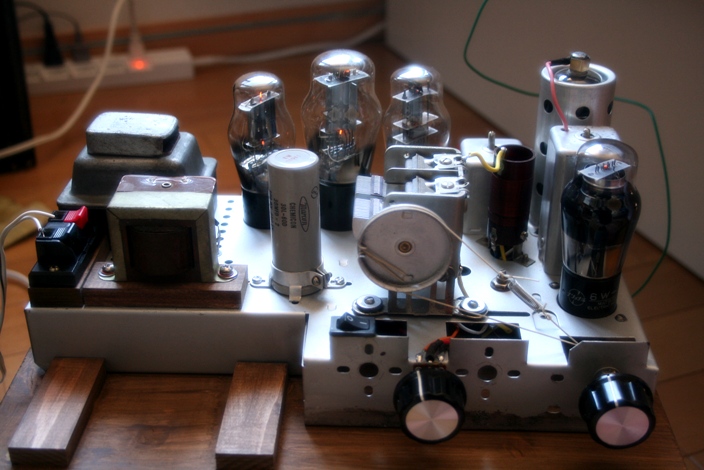

完成後の写真

良い音で鳴っています。2022/1/16

戻る